IMMIGRATION / EMIGRATION -

ABENTEUER SEIT HUNDERTEN VON JAHREN

Christian Gottlob David Sandel und seine Familie

1869 - Pioniere der deutschen Ansiedlung im Heiligen Land

Eine Schlüsselrolle beim Entstehen deutscher Siedlungen in Palästina in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielte die aus dem württembergischen Pietismus heraus entstandene „Tempelgesellschaft“. Der Name spielt auf neutestamentarische Bibelstellen an, in denen die Glieder der christlichen Gemeinde als lebendige Bausteine für den Tempel Gottes bezeichnet werden (1. Petr 2,5 u. Eph 2,21–22). Gründer dieser Glaubensgemeinschaft war der Theologe und Lehrer Christoph Hoffmann (1815-1885), ein Sohn von Gottlieb Wilhelm Hoffmann (1771-1846), dem Gründer der Brüdergemeinde in Korntal. Die turbulenten Ereignisse der Revolution von 1848 (Hoffmann war als Abgeordneter für Tübingen 1848 in die Nationalversammlung gewählt worden, hatte dort aber kaum politisches Engagement gezeigt) und die Lektüre prophetischer Schriften des Alten Testaments bestärkten ihn in der ohnehin unter den Pietisten weit verbreiteten Überzeugung, in einer „Endzeit“ zu leben. Man müsse deshalb das „Volk Gottes“ zusammen rufen, um die Welt vor einem neuen „Babel“ zu retten. Zu einem wichtigen Partner entwickelte sich ab 1848 der aus Eglosheim bei Ludwigsburg stammende Kaufmann Georg David Hardegg (1812-1879). Im Kontext eines in den 1850er Jahren wachsenden Interesses der europäischen Mächte am „Heiligen Land“ entwickelten Hoffmann und Hardegg die Idee, dass „niemand als das Volk Gottes“ das Recht habe, dieses in Besitz zu nehmen. Israel sei, so hieß es später, eine Zufluchtsstätte vor allem Bösen, das der nahende „Tag des Gerichts“ mit sich bringen würde. Die beiden fanden zeitweilig eine große Anhängerschaft, wurden aber vom württembergischen Staat und der evangelischen Kirche zunehmend als „Sektierer und Schwärmer“ gesehen. Auch maßgebliche Vertreter des Pietismus - z.B. Christoph Blumhardt - distanzierten sich von Hoffmann. Die daraus resultierenden Konflikte mündeten 1859 in den Ausschluss der Gemeinschaft aus der Kirche, der 1861 die Erklärung zur eigenständigen Religionsgemeinschaft folgte. Bereits 1856 hatte die Gruppe den Kirschenhardthof bei Marbach am Neckar erworben, um dort in Gemeinschaft zu leben und ihre Auswanderung nach Palästina vorzubereiten.

Verschiedene Rückschläge und Probleme verzögerten das Siedlungsprojekt viele Jahre. Hinzu kamen wachsende Spannungen zwischen Hardegg und Hoffmann. Trotzdem brach 1868 eine erste Gruppe zur Reise in das Heilige Land auf und erreichte Ende Oktober Haifa. Aufgrund des eskalierenden Streits zwischen den beiden Anführern entstand eine von Hardegg geleitete Ansiedlung in Haifa und eine zweite unter der Führung von Hoffmann in Jaffa. Hier übernahmen die Templer eine durch den Missionar Peter Martin Metzler (1824-1907) aufgebaute Niederlassung der „Pilgermission“ von St. Chrischona. Sie bestand im wesentlichen aus den nordöstlich der Altstadt von Jaffa gelegenen Gebäuden einer 1866 angelegten, kurzlebigen amerikanischen Ansiedlung (der sog. „Amerikanischen Kolonie“). Metzler hatte sie erworben, nachdem die Amerikaner 1867/68 in ihre Heimat zurückkehrten.

In den folgenden Jahren entstanden weitere Ansiedlungen u.a. in Sarona (heute Teil von Tel Aviv) und in Rephaim bei Jerusalem (heute Teil der Jerusalemer Neustadt). Der weiter schwelende Konflikt zwischen Hoffmann und Hardegg führte 1874 zum endgültigen Bruch und zum Austritt des zweiteren mit seinen Anhängern aus der Tempelgesellschaft. Trotz dieser und weiterer Krisen entwickelten sich die Ansiedlungen langfristig erfolgreich; Erwerbsmöglichkeiten boten u.a. die Landwirtschaft (Weinbau), Handel, Handwerk, Kleinindustrie sowie das Transport- und Hotelgewerbe. Zu einem abrupten Ende kam die Geschichte der deutschen Ansiedlungen in Palästina durch den Zweiten Weltkrieg. Die meisten Deutschen wurden durch die britische Mandatsregierung nach Australien transportiert und dort interniert oder nach Deutschland repatriiert. Die im Land verbliebenen Siedler gingen nach dem Kriegsende ebenfalls nach Deutschland oder wanderten nach Australien aus, wo sich viele Templer nach der Auflösung der Internierungslager dauerhaft niederließen. Der neu entstandene Staat Israel wies die letzten Deutschen 1949/50 aus dem Land.

Während die Mehrheit der Siedler laut den das Unterfangen missbilligenden württembergischen Zeitungen „einfältige, aufrechte Bauern“ waren, gab es auch einige Akademiker, die wichtige Rollen in den entstehenden Ansiedlungen spielten. Zu ihnen gehörten der aus Schwäbisch Hall stammende Arzt Christian Gottlob David Sandel (1817-1879) und seine Familie. Sandel war ein Sohn des Haller Apothekers Georg David Sandel (1788-1839). Dieser hatte 1813 die Apothekerstochter Elisabetha Friederika Balz aus Lauffen am Neckar geheiratet und war dort einige Jahre seinem Beruf nachgegangen. Deshalb wurden die meisten Kinder des Paares – darunter auch Christian Gottlob David – in Lauffen geboren. 1825 übernahm Georg David Sandel von seinem Vater die Löwenapotheke am Schwäbisch Haller Marktplatz und zog mit seiner Familie zurück in die Heimatstadt. Sein Sohn Christian Gottlob David studierte Medizin und heiratete am 6. Februar 1844 Caroline Friederike Kreh, die Tochter des Schultheißen Johann Jakob Kreh von Lehrensteinsfeld. Das Ehepaar dürfte zumindest zeitweilig in Heilbronn gelebt haben, wo am 2. Oktober 1845 der älteste Sohn Theodor geboren wurde. Wie die Taufbucheinträge zu den Geburten seiner beiden Kinder Friedrich Wilhelm (*1849) und Maria (*1851) belegen, war er dann einige Jahre als „practischer Arzt in Mainhardt“ tätig. Ausweislich des Mainhardter Familienbuchs zog Sandel 1852 nach Löwenstein. Er muss von den Ideen Hoffmanns und der Templer so überzeugt gewesen sein, dass er sich 1858 auf den Kirschenhardthof niederließ und als Arzt für die Gemeinschaft wirkte. Hier wurden auch seine beiden jüngsten Kinder Martha (*1859) und Elisabeth (*1862) geboren. Dr. Christian Gottlob David Sandel kam als einer der ersten Kolonisten bereits am 15. August 1869 in Jaffa an; seine Familie folgte im Februar 1870. Er übernahm die Leitung eines bis dahin von der Pilgermission betriebenen Krankenhauses, das 1862 durch den Missionar Metzler eingerichtet worden war. Der Apothekersohn aus Schwäbisch Hall war damit der erste, dauerhaft im Land tätige Arzt mit einer modernen, europäischen Ausbildung. Der Satzung zufolge sollten mittellose Kranke unentgeltlich behandelt werden, weiterhin stand das Hospital allen Leidenden ohne Unterschied des Glaubens und der Sprache offen. Die Einrichtung mit sechs Betten und einer gut ausgestatteten Apotheke befand sich anfangs getrennt von der Kolonie in einem Haus in der Altstadt. Der als „streng und pflichtbewußt“ geltende Mediziner gestaltete es völlig um und behandelte mit seinem Hilfspersonal pro Tag etwa 20 Patienten. Daneben erteilte er Unterricht an der Schule der Templerkolonie, die als „Kleinod der deutschen Siedlungen in Palästina“ galt, und hielt Vorträge für den „Deutschen Verein zu Jaffa“. Die größte Bewährungsprobe für den Mediziner dürfte eine Malariaepidemie gewesen sein, die im Herbst und Winter 1872/73 unter den deutschen Siedlern in Jaffa und vor allem in Sarona wütete. Zu den Opfern gehörten zahlreiche Kinder. Da die sechs Betten nicht ausreichten und auch die hygienischen Verhältnisse in der Altstadt als „problematisch“ galten, verlegte man die Einrichtung 1874 in eines der ehemals amerikanischen Gebäude im Bereich der Templersiedlung. Das Krankenhaus finanzierte sich aus Versicherungsbeiträgen der deutschen Siedler, aus den Zahlungen von Patienten der angeschlossenen Ambulanz (soweit sie Geld hatten) sowie aus Einnahmen der zugehörigen Apotheke. Weitere Mittel stiftete der russische Baron Plato von Ustinow (1840-1917), der Großvater des britischen Schauspielers Peter Ustinov (1921-2004). Er übernahm die Kosten von drei Betten (bzw. für die dort versorgten Patienten) und stellte 1878 einen Teil seines eigenen Hauses für die Krankenpflege zur Verfügung.

Auch Sandel und seine Familie wohnten in einem Haus der ehemaligen amerikanischen Kolonie. Seine Tätigkeit wurde jedoch abrupt durch eine Typhuserkrankung beendet, der er am 20. Mai 1879 im Alter von 61 Jahren zum Opfer fiel. Seine Witwe Karoline Friederike erreichte ein Alter von 83 Jahren und starb am 1. März 1905 in Jerusalem, wo sie vermutlich bei ihrem Sohn Theodor gelebt hatte. Ihr Grab befindet sich heute noch auf dem Templer-Friedhof von Jerusalem.

Von den Kindern Christian Gottlob David Sandels hat der älteste Sohn Theodor Sandel (1845-1902) als Architekt die meisten Spuren hinterlassen. Er absolvierte eine Lehre zum Steinmetz und studierte von 1863 bis 1868 Architektur am Polytechnikum Stuttgart. Darüber hinaus beschäftigte er sich mit Vermessungstechnik und arbeitete beim Bau der Eisenbahnlinie im oberen Donautal mit. Er folgte dem Vater 1871 nach Jaffa. Hier heiratete er 1875 Klara Hardegg (1850–1885), eine Tochter des Templer-Mitbegründers Georg David Hardegg, mit der er vier Kinder hatte (Benjamin, *1877; Gottlob David, *1879; Paul Christian, *1881; Theodora, *1883). Nach dem Tod seiner 1885 in Jerusalem verstorbenen ersten Frau heiratete er 1886 Lucie Bertsch (1851-1934), mit er einen weiteren Sohn bekam (Hugo Gotthilf Johannes, *1887).

Bereits kurz nach seiner Ankunft übernahm Theodor Sandel 1871 die Vermessung und Planung der nordöstlich der „Amerikanischen Kolonie“ gelegenen Templersiedlung „Sarona“ (heute Teil von Tel Aviv). 1873 verantwortete er die Erweiterung der „Deutschen Schule“, die auch als Internat, Gemeindehaus, neuer Hauptsitz der Tempelgesellschaft und Wohnsitz für deren Leiter Christoph Hoffmann diente. Nach der Verlegung dieser Institutionen nach Rephaim bzw. Jerusalem wurde das Gebäude durch den bereits erwähnten Förderer der Templer und russischen Aristokraten Plato von Ustinow erworben. Dieser ließ das bis heute erhaltene Anwesen aufstocken und betrieb darin das „Hôtel du Parc“, in dem u.a. Kaiser Wilhelm II. 1898 bei seiner Reise nach Palästina logierte. Auf Entwürfen Sandels beruhen offenbar auch die Bauten der südlich von Jaffa gelegenen „Mikwe Israel“, der ältesten jüdischen Landwirtschaftsschule in Palästina. 1876 leitete er die von der türkischen Regierung initiierten Arbeiten zur Verbesserung der Straße von Jaffa nach Jerusalem, die einen Aufschwung des Fremdenverkehrs ermöglichten. 1878-1879 führte Sandel im Auftrag Platos von Ustinow Vermessungen in der Gegend von Jaffa und Sarona durch, als deren Ergebnis die erste exakte, 1880 veröffentlichte Karte der Region entstand. Eine Zufallsbegegnung mit dem damaligen Leutnant (und späteren Feldmarschall) Herbert Kitchener verschaffte Sandel eine Mitarbeit an dem britischen „Survey of Palestine“, für den er Teile der Südgrenze Palästinas vermaß.

Als Christoph Hoffmann den Hauptsitz der Tempelgemeinschaft nach Rephaim nahe der Altstadt von Jerusalem verlegte, folgte ihm neben vielen anderen 1878 auch Theodor Sandel. Hier baute er sich ein neoklassizistisches Wohnhaus (heute Emek Refa'im St 9). Der Löwenkopf über dem Eingang spielt wohl auf die Haller Löwenapotheke an. Von den zahlreichen durch ihn betriebenen Projekten seien nur einige genannt. 1878/79 entwarf er eine Missionsstation in Gaza, war Ende der 1870er Jahre maßgeblich am Bau der Eisenbahnlinie zwischen Jaffa und Jerusalem beteiligt, plante 1885-86 das Hospiz der katholischen Palästina-Mission am Jaffa-Tor (heute Sitz des „Umberto Nahon Museum of Italian Jewish Art“), 1892-1894 das evangelische Diakonissenkrankenhaus in Jerusalem (heute Teil des Bikkur-Cholim-Hospitals), 1897 das Krankenhaus Scha'arei Zedeq (heute Sitz der israelischen Rundfunkbehörde) oder 1902 die Lämel’sche Schule.

Bei einigen bedeutenden Bauvorhaben übernahm Sandel die Bauleitung bzw. die Aufsicht über die technische Ausführung. Für den britischen Philantrophen Sir Moses Montefiore (1784-1885) betreute er die Errichtung der von diesem geförderten Bauten für jüdische Siedler bei Jerusalem. Bei der bis 1893 gebauten Weihnachtskirche in Bethlehem hatte Sandel die technische Leitung. Auch am Bau der katholischen Dormitio-Abtei, deren Kirche das Stadtbild Jerusalems mit ihrer markanten Kuppel prägt, war er beteiligt. Er hatte Vorarbeiten ausgeführt, führte archäologische Untersuchungen durch und übernahm die Bauleitung für das von dem Kölner Diözesanbaumeister Heinrich Renard (1868 -1928) entworfene Bauwerk. Diese führte er gemeinsam mit seinen Söhnen Benjamin und Georg David Sandel, die das Projekt nach Theodor Sandels Tod im Jahr 1902 weiter betrieben. Sandel plante und baute „im Sinne eines auf Bibel- und Archäologieforschungen fußenden, religiös intendierten Historismus“ (Daniel Thalheim). Allerdings gab es Projekte, in denen er aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Tempelgesellschaft nicht einbezogen wurde. Am schmerzlichsten dürfte für ihn gewesen sein, dass er beim Bau der protestantischen Erlöserkirche in Jerusalem ab 1893 außen vor blieb, obwohl er bereits kleinere Arbeiten in diesem Bereich ausgeführt hatte. Er stimmte – so Carl Schlicht, der Pastor der deutsch-evangelischen Gemeinde zu Jerusalem – zwar „nicht mit allen Irrlehren des ‚Tempels’ überein“, allerdings war er weder mit seiner zweiten Ehefrau kirchlich (d.h. protestantisch) getraut worden, „noch hat er das Kind aus der 2. Ehe taufen lassen, noch ist er Willens, sich von der Secte los zu sagen.“ Dies war offenbar ausreichend, um ihn trotz seiner auch von Schlicht nicht in Zweifel gezogenen menschlichen und fachlichen Qualitäten bei diesem zentralen deutschen Bauvorhaben in Palästina auszuschließen.

Neben seiner Arbeit als Architekt war Theodor Sandel auch als ehrenamtlicher Bürgermeister der Templergemeinde Rephaim (Jerusalem) tätig. Aufgrund dieses Amtes nahm er am 28. Oktober 1898 zusammen mit anderen deutschen Honoratioren in Jaffa an einem Empfang mit dem deutschen Kaiser Wilhelm II. teil, der das Heilige Land besuchte. Seine deutschen Landsleute im Heiligen Land schätzten ihn – so Pfarrer Schlicht – als einen „Mann von tadellosem Lebenswandel, von strenger Rechtschaffenheit und Redlichkeit, als ein[en] Architekt[en], der seine Bauten mit peinlicher Genauigkeit ausführt.“ Grundlage seines Lebens war offenbar eine tiefe persönliche Religiosität. Die Tochter Theodora erinnete sich viele Jahren nach seinem Tod, dass der Vater jeden Tag vor dem Schlafengehen, „u[nd] wenn's noch so spät gewesen sei, ein Kapitel in der Bibel gelesen habe, u[nd] zwar jede Woche in einer andern Sprache abwechslungsweise: deutsch, französisch, englisch, italienisch usw., damit er's nicht mechanisch u[nd] gedankenlos tue.“ Theodor Sandel starb am 1. Juni 1902 im Alter von 56 Jahren in Jerusalem. Sein Grab befindet sich bis heute auf dem dortigen Templerfriedhof.

Der jüngere Bruder des Architekten, der Apotheker Friedrich Wilhelm Sandel (1849-1932), wanderte von Württemberg in die USA aus und erreichte diese am 3. Dezember 1868 an Bord des von Liverpool kommenden Schiffs SS „Nebraska“. Auf sein württembergisches Staatsbürgerrecht verzichtete er 1870. Seine Abreise könnte im Kontext der Auswanderungen einer ganzen Reihe jüngerer Templer nach Russland und Amerika ab 1867 stehen, die vom Zögern der Gemeinschaftsleitung beim Beginn der Siedlung im Heiligen Land enttäuscht waren. Zu einem unbekannten Zeitpunkt Anfang bis Mitte der 1870er Jahre reiste Friedrich Wilhelm Sandel aber ebenfalls nach Jaffa. Ab 1877 amtierte er als Präsident des „Deutschen Vereins zu Jaffa“, der eine wichtige Rolle im kulturellen Leben der Palästinadeutschen spielte. In Jaffa heiratete er am 6. April 1880 die Deutschamerikanerin Maria Magdalena Seitz (*9.8.1851 in Philadelphia). Hier wurde auch sein ältester Sohn Samuel (*1882) geboren. 1879 kaufte er das Haus, in dem bisher sein in diesem Jahr verstorbener Vater gelebt hatte, und richtete dort eine moderne Apotheke ein. Friedrich Wilhelm Sandel kehrte 1886 mit seiner Frau und seinem Sohn in die USA zurück, wo die drei jüngeren Kinder Frederick (*1888), William (*1891) und Theodore (*1894) geboren wurden. Er lebte in Philadelphia und starb am 4. Juni 1932 in Montgomery, Pennsylvania.

Enstprechend der damals üblichen Geschlechterrollen waren die drei Töchter Christian Gottlob David Sandels weitaus weniger präsent als der Vater und die Brüder.

Die 1859 geborene Martha Sandel starb am 10. November 1875 als junge Frau aus unbekannten Ursachen in Jaffa.

Maria Sandel (*1851) heiratete am 4. Oktober 1874 in Jaffa den Arzt Dr. Samuel Hoffmann (1849-1903), einen Sohn von Christoph Hoffmann, dem Leiter der Tempelgemeinschaft, mit dem sie fünf Kinder hatte (Martha, *1876; Christoph Wilhelm, *1878; Karoline, *1880; Maria, *1883; Elisabeth Anna, *1886). Hoffmann wirkte anfangs als Assistenzarzt in dem von Marias Vater geleiteten Krankenhaus in Jaffa. 1877 zog die Familie nach Jerusalem, wo Hoffmann eine Tätigkeit als Arzt am Diakonissenkrankenhaus der Kaiserswerther Schwestern übernahm. Den Neubau dieses Krankenhauses führte, wie bereits erwähnt, 1892-1894 sein Schwager Theodor Sandel durch. Maria Hoffmann, seit dem Tod ihres Mannes 1903 Witwe, starb am 25. Mai 1930 in Jerusalem. Auch ihr Grab hat sich erhalten.

Elisabeth Sandel (*1862), das jüngste der Sandel’schen Kinder, heiratete am 15. September 1892 in Jerusalem den aus Unterneustetten bei Murrhardt stammenden Gottlieb Karl Weller (1862-1932), dessen Eltern sich wohl Mitte der 1870er Jahre in Sarona niedergelassen hatten. Elisabeth Weller starb am 28. August 1894 zwei Tage nach der Geburt einer Tochter (Emma Elisabeth Maria Weller, 1894-1995) im Alter von nur 31 Jahren in Jerusalem, vermutlich an Geburtskomplikationen. Ihre Tochter, die ein Alter von 100 Jahren erreichte, erlebte das Ende der Templergemeinschaft im heutigen Israel und deren Neugründung in Australien, wo sie 1995 starb.

Text: Daniel Stihler

Quellen

- StadtA Schwäb. Hall R132/47, Schr. v. 22.4.1924 (Brief von Margarethe Waldbaur, die 1923-1925 in Jaffa im Haushalt von Theodora Wieland geb. Sandel lebte)

- ancestry.com: Sammlung Württemberg, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1500-1985 [database on-line]

- ancestry.com: Sammlung Württemberg, Deutschland, Familienregister, 1500-1985 [database on-line]

- ancestry.com: Eckstein Trefz Family Tree [database on-line]

- ancestry.com: Pennsylvanien, USA, Sterbeurkunden, 1906-1968 [database on-line]

- ancestry.com: Föderale US-Volkszählung 1900 [database on-line]

- ancestry.com: USA, Reisepassanträge, 1795-1925 [database on-line]

- ancestry.com: US-Einzugsregistrierungskarten 1. Weltkrieg, 1917–1918 [database on-line]

- https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Sandel_(Architekt), abgerufen 7.12.2021

- Alex Carmel: Die Siedungen der württembergischen Templer in Palästina 1868-1918. Ihre lokalpolitischen und internationalen Probleme (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B: Forschungen, Bd. 77), Stuttgart 2000 (3.Aufl.)

- Jakob Eisler: Der deutsche Beitrag zum Aufstieg Jaffas 1850-1914. Zur Geschichte Palästinas im 19. Jahrhundert (Abhandlungen des deutschen Palästina-Vereins, Bd. 22), Wiesbaden 1997

- Peter Lange: Theodor Sandel - Baumeister für Jerusalem. Porträt eines fast vergessenen Mannes, in: Karl-Heinz Ronecker, Jens Mieper, Thorsten Neubert-Preine (Hrsgg.): Dem Erlöser der Welt zur Ehre. Festschrift um hundertjährigen Jubiläum der evangelischen Erlöserkirche in Jerusalem, Leipzig 1998, S. 101-115

- Paul Sauer: Uns rief das Heilige Land. Die Tempelgesellschaft im Wandel der Zeit,Stuttgart 1985

- Daniel Thalheim: Zwischen Weltkarten und Wissenschaft – Die Kartografie Palästinas im Hinblick auf die Siedlungspolitik der deutschen Tempelgesellschaft (veröffentlicht: https://artefactae.wordpress.com/2018/04/04/zwischen-weltkarten-und-wissenschaft-die-kartografie-palaestinas-im-hinblick-auf-die-siedlungspolitik-der-deutschen-tempelgesellschaft/ ), abgerufen 7.12.2021

- Michèle Wrobel: Stuttgarter Know-how im Heiligen Land Eine verflechtungsgeschichtliche Untersuchung des württembergischen Beitrags zur Entwicklung Palästinas, Stuttgart, Univ., Diss., 2021 (veröffentlicht: https://d-nb.info/125131547X/34, abgerufen 9.8.2023)

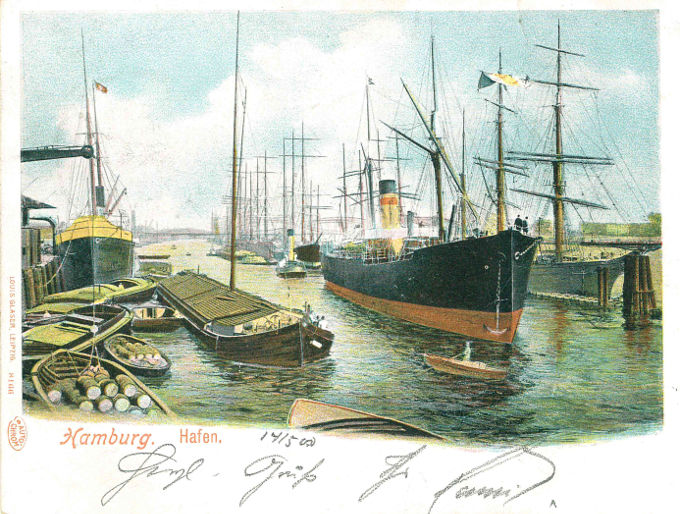

Abbildung: Blick von dem in der deutschen Ansiedlung gelegenen, von Theodor Sandels Schwager Ernst Hardegg betriebenen „Jerusalem Hotel“ auf die Altstadt von Jaffa. Undatierte Postkarte um 1900 (Privatbesitz)

Rosalie und Lina Straub

um 1875 - Eltern in Amerika, Kinder in Deutschland

Bis in das frühe 20.Jahrhundert hinein war es durchaus üblich, Kinder bei nahen Verwandten aufwachsen zu lassen. Ungewöhnlich war es aber, wenn dies über den Atlantik hinweg geschah. mehr lesen

Margaretha und Friedrich Carl Deininger

1872 - Auswanderung wegen einer verbotenen Liebschaft

Der Reise nach Amerika ermöglichte es einem verheirateten Mann vom Rötenhof bei Bibersfeld, ein gemeinsames Leben mit einer Verwandten zu beginnen. mehr lesen

Professor Dr. Friedrich Reichert

1904 - ein Haller wird "Vater des argentinischen Alpinismus"

Während er in seiner Haller Heimatstadt weitgehend vergessen ist, erinnert man sich in Argentinien an Prof. Dr. Friedrich Reichert als Pionier des Bergsteigens und Erforscher Patagoniens. mehr lesen

noch mehr Geschichten - Ereignisse - Schicksale lesen sie hier