IMMIGRATION / EMIGRATION -

ABENTEUER SEIT HUNDERTEN VON JAHREN

Lorenz und Karoline Röger

1851, 1859, 1861, 1873 - Auswanderung, Rückwanderung und erneute Auswanderung

Die Rückkehr in die „alte Heimat“ war für viele Auswanderer eine zumindest denkbare Möglichkeit. Deshalb waren viele nicht bereit, formell – d.h. unter Verzicht auf das Staatsbürger- und Gemeindebürgerrecht – auszuwandern, da mit diesem z.B. das Recht auf Armenfürsorge verbunden war. Für viele Schwäbisch Haller gab es einen ganz speziellen Grund, diesen Schritt nicht zu vollziehen. Dies waren die durch den württembergischen Staat bezahlten Siedensrenten, mit denen die Salzsieder und ihre Nachfahren für den Verlust ihrer Rechte an der Schwäbisch Haller Saline entschädigt wurden. Voraussetzung für den Bezug dieser Zahlungen war das Haller Bürgerrecht. Blieb die Rückkehr eine Option, wäre es töricht gewesen, auf die Möglichkeit zum weiteren Bezug von Siedensrenten zu verzichten. Allerdings sorgten die daheim gebliebenen „Stammverwandten“ meist dafür, dass die Auswanderer irgendwann aus den Siedensbüchern gestrichen und ihre Renten auf die anderen Berechtigten verteilt wurden. So fand sich der erste Hinweis auf eine besonders reiselustige Familie, deren Mitglieder den Atlantik teilweise vier mal überquert haben, in Form eines Antrags auf Löschung aus den Siedensbüchern in den Protokollen des Haalamts. Aus einer Reihe weiterer Dokumente lässt sich wenigstens fragmentarisch eine ungewöhnliche, von mehrfachen Reisen über den Atlantik geprägte Familiengeschichte rekonstruieren.

Der Familienvater Friedrich Lorenz Röger wurde am 24. August 1810 in Schwäbisch Hall als Sohn des Metzgermeisters Christian Leonhard Röger und der Maria Margarethe geb. Haspel geboren. Über sein frühes Leben ist nichts bekannt, er dürfte die Deutsche Schule in Schwäbisch Hall besucht und das väterliche Handwerk erlernt haben. Am 25. Oktober 1836 heiratete er in St. Michael die am 1. Mai 1819 in Ludwigsburg geborene Karoline Maximiliane Friederike Wilhelmine Vischer. Sie war das jüngste von fünf Kindern des Kavallerieoffiziers und Rittmeisters Ludwig von Vischer (1777-1824) und dessen aus Neutra im damaligen Ungarn (heute Slowakei) stammender, katholischer Ehefrau Nanette, geborene von Szöllösy. Karolines Vater entstammte der württembergischen „Ehrbarkeit“, der bürgerlichen Oberschicht des damaligen Herzogtums. Sein Vater, Dr. Ferdinand Christoph Vischer (1748-1779), ein Jurist, hatte zuletzt als Hauptmann und Regimentsquartiermeister in der württembergischen Armee gedient. Seine Mutter, Luise Dorothee geb. Andreae (1751-1816), Tochter eines „Hofmedicus“, hatte als Witwe offenbar eine Affäre mit dem einige Jahre jüngeren Friedrich Schiller und inspirierte diesen zu seinen „Oden an Laura“. Ludwig von Vischer, Karolines Vater, hatte erst im kaiserlichen, dann im württembergischen Heer gedient und war mit der Verleihung des Württembergischen Militärverdienstordens in den persönlichen (nicht erblichen) Adelsstand aufgestiegen. Wie die Ehe zwischen seiner Tochter und dem Haller Metzgermeister zustande kam, ist unbekannt. Karolines älterer Bruder, der Kaufmann Carl Gottfried Vischer (*1807), lebte in den 1830er Jahren in Westheim. Er könnte eine Rolle bei der Vermittlung gespielt haben. Da sich private Papiere der Familie nicht erhalten haben, müssen diese Details jedoch im Dunkeln bleiben.

Das Paar bekam neun Kinder, von denen aber nur Friederike Karoline Magdalene (*26.6.1837), Friedrich Georg Johann Louis Adolph (genannt Louis, *28.1.1841) und Christine Ottilie (*10.8.1848) das Erwachsenenalter erreichten. Alle anderen starben meist wenige Wochen oder Monate nach der Geburt oder wurden bereits tot geboren. Diese hohe Kindersterblichkeit ist für die damalige Zeit mit ihren geringen medizinischen und hygienischen Kenntnissen nicht untypisch. Über das Leben der Familie lässt sich nur wenig in Erfahrung bringen. Einige Hinweise stammen aus den Haller Kaufbüchern. Kurz nach seiner Heirat, am 24. November 1836, erwarb Röger für 250 Gulden aus dem Nachlass des Apothekers Sandel eine „von Metzger Fluhrer acquirirte Mezelbank Gerechtigkeit“ und schuf damit die Voraussetzung für die Ausübung seines Handwerks. Im Dezember desselben Jahres kam auch ein Garten am kurzen Graben für 700 Gulden in seinen Besitz. Am 18. Juli 1837 übernahm Röger von seinem Vater Johann Christian für 3.000 Gulden das Elternhaus am Spitalbach (heute Am Spitalbach 3). Vom Kaufpreis wurden 1.000 Gulden als „Heiratsgut“ abgezogen, weitere 925 Gulden durch die Übernahme von auf dem Haus haftenden Schulden beglichen. Die restliche Kaufsumme scheint schnell bezahlt worden zu sein. Auffällig an diesem Kaufvertrag ist eine Klausel, der zufolge sich die Eltern Rögers zwar in mündlicher Absprache ein lebenslanges Wohnrecht im Haus gesichert hatten, es aber dann vorzogen, eine jährliche „Haußzinß Entschädigung“ von 33 Gulden zu erhalten und anderswo zu wohnen. Die Vermutung, dass es zwischen Sohn und Eltern Konflikte gegeben hat, liegt nicht allzu fern. Im Hintergrund könnten die später offensichtlich werdenden finanziellen Nöte des Metzgermeisters gestanden haben. Ein erster Hinweis auf Probleme ist der Verkauf des 1836 erworbenen Gartens, den Röger 1839 für 600 Gulden an die ledige Susanna Koch abtrat. Die Kaufsumme war „nach stadtraetl[icher] Verweisung zu zahlen“. Dies deutet darauf, dass die Gelder direkt an Gläubiger verteilt wurden. Die Schwierigkeiten Lorenz Rögers endeten damit aber nicht. Am 14. Oktober 1841 musste er sich von seinem Haus am Spitalbach trennen, das für 3.000 Gulden an David Christoph Haspel ging. Röger und seine Familie hatten das Gebäude bis zum 23. November komplett zu räumen; erneut durfte der Kaufschilling „nur nach gerichtlicher Verweisung bezahlt werden“.

Wo und wie die Familie nach diesem Einschnitt lebte, ist nicht bekannt. 1851 schließlich zogen Lorenz Röger, seine Frau und seine drei Kinder nach Amerika. Wie viele andere Auswanderer hofften auch sie offenbar auf bessere ökonomische Chancen. Die Anregung zu diesem Schritt könnte von Karolines bereits erwähntem, in Westheim ansässigen älteren Bruder Carl Gottfried Vischer gekommen sein, der möglicherweise bereits 1835 nach Amerika ging. Wie die meisten Haller Emigranten reiste die Familie Röger zunächst in die französische Hafenstadt Le Havre; von dort ging es mit dem Schiff „Vaucluse“ zusammen mit zahlreichen anderen Auswanderern aus Deutschland und der Schweiz nach New York, das am 30. Mai 1851 erreicht wurde. Die Umstände der Reise im überfüllten Zwischendeck des Schiffs waren zweifellos wenig angenehm, zumal die Familie mit einem Kleinkind unterwegs war – die jüngste Tochter Ottilie war lediglich zwei Jahre alt. Leider lassen sich keine eindeutigen Hinweise darauf finden, wo die Familie anschließend lebte. Die älteste Tochter Friederike (*1837) dürfte Ende der 1850er Jahre den deutschstämmigen Bierbrauer Christian Kreiter geheiratet haben, mit dem sie später in Burlington im US-Bundesstaat Montana lebte. 1880 wurde Friederike auf Antrag der nach Schwäbisch Hall zurückgekehrten Mutter aus den Siedensbüchern des Haalamts gestrichen, da sie „in Amerika verheirathet“ sei und damit ihre Rechte auf Siedensrenten verloren hatte. Ab den 1890er Jahren scheint sie – aus welchen Gründen auch immer – getrennt von ihrem Ehemann in Toledo (Ohio) gewohnt zu haben. Sie ist offensichtlich mit der in den 1890er Jahren in den Adressbüchern von Toledo genannten und in der 15 East Bancroft Street wohnhaften „Mrs. Fredericka Kreiter“ identisch. Ob der zeitweilig unter derselben Adresse eingetragene Frank L. Kreiter ein Sohn war, ließ sich bislang nicht eindeutig feststellen. Friederike Kreiter starb im Mai 1904 und wurde auf dem „Forest Cemetary“ von Toledo beigesetzt.

Während sie dauerhaft in der „Neuen Welt“ sesshaft wurde, kehrten ihre Eltern mit den beiden jüngeren Geschwistern im Jahr 1859 nach Schwäbisch Hall zurück. Am 19. Dezember 1859 erwarben Lorenz Röger und seine als „Mitkäuferin“ erwähnte Ehefrau zusammen mit Louis Engelhard „aus Amerika“ für 7.000 Gulden die Schildwirtschaft „Zum Rössle“ (heute Schulgasse 16) einschließlich eines zugehörigen Nebengebäudes von dem bisherigen Besitzer Friedrich David Österlin. Den Geschäftsbetrieb der Wirtschaft wollte man auf den 16. Januar 1860 übernehmen. Hintergrund des Geschäfts dürften hohe Schulden des bisherigen Rösslewirts gewesen sein. Dass das Ehepaar Röger – zusammen mit dem Partner Engelhard – die beträchtliche Kaufsumme aufbringen konnte, deutet auf einen Umschwung in der finanziellen Situation, über dessen Gründe leider nichts bekannt ist. Denkbar wäre eine Erbschaft, die dann aber nicht von den Eltern Rögers stammte. Der verwitwete Vater starb 1860 und hat, wie der Sohn zu Protokoll gab, „lediglich kein Vermögen hinterlassen, er ist von mir erhalten und auf meine Kosten beerdigt worden“. Denkbar ist natürlich auch, dass sich der in Schwäbisch Hall ökonomisch erfolglose Metzgermeister in den acht Jahren seines Aufenthalts in Amerika das Kapital für die Rückreise und den Kauf der Wirtschaft erarbeitet hat – man denke hier an die Erfolgsgeschichte Hohenloher Metzger in Großbritannien.

Der 1841 geborene Sohn Louis hielt sich nur kurz in Deutschland auf. Noch im Jahr 1859 kehrte er wieder in die USA zurück. Über sein Leben ist bis zu seinem Tod nichts weiter bekannt. Laut einer in der Nachlassteilung seiner Mutter enthaltenen Bescheinigung ist er am 20. März 1880 im Alter von 38 Jahren in Carson City, wo er als Metzger gearbeitet hatte, an der Ruhr gestorben. Die Hauptstadt des US-Bundesstaates Nevada hatte sich nach der Entdeckung reicher Goldvorkommen zu einem Bergbauzentrum entwickelt. Da die amerikanische Sterbeurkunde den württembergischen Behörden nicht ausreichte, wurde für Louis Röger in Schwäbisch Hall noch eine „Abwesenheitspflegschaft“ zur Verwaltung seiner Erbansprüche weitergeführt, bis er im Jahr 1900 durch das Amtsgericht Hall für tot erklärt wurde. Man hatte sich offenbar daran gestoßen, dass dem Dokument nicht zu entnehmen war, ob Louis möglicherweise eine Witwe oder Kinder hinterlassen hatte. Das Haller Gerichtsnotariat beauftragte zwar 1897 den auf Bankgeschäfte in Amerika spezialisierten Carl Laiblin in Heilbronn, genaueres herauszufinden. Der „Correspondent“ in den USA stellte jedoch fest, dass der behandelnde Arzt längst gestorben wäre und das Todesregister von Carson City keine weiteren Angaben enthalte. Die einzige Möglichkeit wäre, einen Bekannten von Louis zu finden, der eine beeidigte Erklärung über dessen Familienstand abgeben könne. „Aber woher einen solchen Mann nach 17 Jahren nehmen? Möglich, daß eine solche Person existiert, aber wie sie finden?“

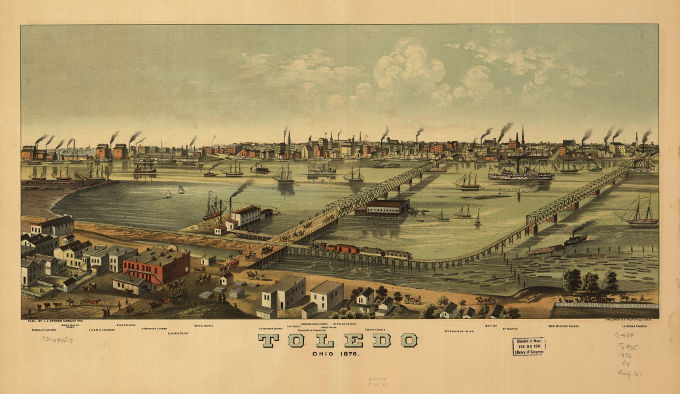

Zwei Jahre nach der erneuten Auswanderung von Louis folgten ihm auch die Eltern und die jüngste Schwester Ottilie zurück in die USA. Das Ehepaar Röger und der Partner Engelhardt waren nicht lang als Rösslewirte tätig. Bereits am 8. Mai 1861 erfolgte der Verkauf des Anwesens an den Metzgermeister Georg Weidner und dessen Frau Rosine geb. Kußmaul. Da sich der Kaufpreis nun auf insgesamt 10.000 Gulden belief und bis November 1861 – abzüglich einer auf der Wirtschaft haftenden Hypothekenschuld von 4.000 Gulden – bar bezahlt wurde, sprang für die Verkäufer ein beachtlicher Gewinn heraus. Die Finanzierung einer erneuten Reise über den Atlantik dürfte demzufolge kein Problem gewesen sein. Lorenz und Karoline Röger ließen sich nach ihrer erneuten Ankunft in Amerika mit ihrer jüngsten Tochter Ottilie 1861 in Toledo im US-Bundesstaat Ohio nieder. Die an der Mündung des Maumee River in den Eriesee gelegene Stadt war Endstation des „Miami and Erie Canal“, der den See mit dem Ohio River verband, und entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert zu einem Eisenbahnknotenpunkt und einem florierenden Industriezentrum. Hier starb Lorenz Röger am 21. September 1871. Zwei Jahre später kehrte Karoline Röger mit ihrer jüngsten Tochter nach Deutschland zurück. Ottilie heiratete am 2. Mai 1876 in Schwäbisch Hall den neun Jahre älteren, aus Ilshofen stammenden Wundarzt Friedrich Wilhelm Ruth, dessen erste Frau im Jahr zuvor verstorben war. In die Ehe brachte sie ein beträchtliches, auf 5.142 Mark veranschlagtes Heiratsgut und eine zusätzliche Aussteuer von 2.250 Mark mit. Sie kümmerte sich um ihre Mutter und um die beiden Stiefsöhne aus der ersten Ehe ihres Mannes. Am 16. Februar 1877 brachte sie ihrem Sohn Ludwig zur Welt, ihr einziges eigenes Kind. Ludwig scheint die Reiselust der Familie seiner Mutter geerbt zu haben, denn er wanderte nach einer kaufmännischen Ausbildung 1903 nach Amerika aus. In den 1920er Jahren hielt sich Ludwig Ruth in New York auf. Die Mutter lebte nach dem frühen Tod Friedrich Wilhelm Ruths im Jahr 1893 viele Jahre als Witwe in Schwäbisch Hall und starb dort am 22. April 1929.

Ihre Mutter Karoline Röger wohnte ausweislich ihres 1874 verfassten Testaments seit ihrer Rückkehr nach Schwäbisch Hall in einer offenbar gemieteten „Wohnung im Gasthaus zum Rößle dahier, im obersten Stock.“ Später lebte sie in der Blockgasse 12, kehrte aber in den 1890er Jahren zusammen mit der seit 1893 ebenfalls verwitweten Tochter in das „Rössle“ zurück. Die 1897 gefertigte Teilung des Nachlasses zeigt, dass die Metzgerswitwe zwar recht bescheiden lebte, aber keinesfalls arm war. An Ausstattung genannt sind „2 Betten s[am]t Bettladen, 1 Tisch, 1 Nachttisch, 1 Waschkommode, 1 Kleiderkasten und Kleider“ im Wert von 200 Mark. Trotzdem verfügte sie zum Zeitpunkt ihres Todes über ein Vermögen von rund 9.600 Mark, das überwiegend in privaten Krediten angelegt war. Die verliehenen Beträge bewegten sich zwischen 200 und 2.800 Mark, letztere waren in zwei Tranchen an Rößlewirt Johann Gräter gegangen, den Wohnungsgeber Karoline Rögers. Bei ihren Geldangelegenheiten wurde die Witwe von ihrer Tochter Ottilie unterstützt, die sich auch sonst um ihre Mutter kümmerte. Entsprechend großzügig hatte Karoline Röger ihre jüngste Tochter „als Entschädigung für die vielen mir geleisteten guten Dienste“ bei deren Hochzeit bedacht. Allerdings hat sie auch Friederike in Amerika nicht vergessen. Sie scheint nicht nur den Kontakt aufrecht erhalten zu haben, die Tochter hat auch „alljährlich Geschenke erhalten“, die sich in ihrem Gesamtwert in ähnlichen Dimensionen bewegten wie die Gaben an Ottilie. Karoline Röger starb am 27. Januar 1897 im Alter von 78 Jahren in Schwäbisch Hall, das sie zweimal in Richtung Amerika verlassen hatte.

Dokument: Schreiben des Gerichtsnotars Fehleisen zur Testamentseröffnung der Caroline Röger geb. Vischer vom 19. Februar 1897

An das K[önigliche] Amtsgericht Hall

Am 27. Januar 1897 starb hier Caroline Röger geb. Vischer, Witwe des am 21. September 1871 in Toledo, Staats Ohio, in den Vereinigten Staaten von Amerika, gestorbenen Friedrich Lorenz Röger, gewesenen Metzgers hier.

Die Verstorbene, geb[oren] zu Ludwigsburg am 1. Mai 1819, verheiratete sich am 25. Okt[o]b[e]r 1836 mit Friedrich Lorenz Röger, Bürger u[nd] Metzgermeister hier, geb[oren] am 24. Aug[ust] 1810.

Im Jahre 1851 zog die Röger’sche Familie – Mann, Frau und 3 Kinder – nach Amerika, kehrte jedoch im Jahre 1859 nach Hall zurück, und zwar Mann, Frau und 2 Kinder ( ein Sohn u[nd] eine Tochter), während die älteste Tochter in Amerika blieb.

Im Jahre 1861 zog Röger mit Frau u[nd] einer Tochter abermals nach Amerika, nachdem ihm der Sohn schon im Jahr 1859 dorthin vorausgereist war.

Damals ließ sich die Röger’sche Familie in Toledo, Staats Ohio nieder, wo der Vater am 21. Sep[tember] 1871 starb.

Die Witwe und die jüngste Tochter Ottilie kehrten hierauf im Jahre 1873 nach Hall zurück, wo die Witwe bis zu ihrem Tode den Wohnsitz behielt.

Der Sohn Friedrich Georg Johann Louis Adolf Röger,geb[oren] in Hall am 28. Juni 1841, ist nach dem im Besitz der Verstorbenen befindlich gewesenen ärztlichen Bericht, von dem eine Uebersetzung ins Deutsche beiliegt, am 20. März in Near Carson, Staat Nevada, in Amerika gestorben.

Die beiden Töchter, und zwar:

1.) Friederike Caroline Magdalene, geb[oren] in Hall am 26. Juli 1837, Ehefrau des Christian Kreiter, Bierbrauer in Toledo, Bankroftstraße.

2. Ottilie Christine, geb[oren] in Hall am 10. Aug[ust] 1848, Witwe des Friedrich Ruth, gewes[enen] Wundarzts in Hall.

Jene wohnt in Toledo, diese in Hall.

Der Sohn Friedrich Georg Johann Louis Adolf Röger soll nach Aussage der Tochter Nro. 2 kinderlos verstorben sein.

Die unter den Nachlaspapieren der Verstorbenen vorgefundenen 2 versiegelten letztwilligen Verordnungen vom 5. Mai 1874 und 9. Mai 1882 lege ich zur wohlgeneigten Eröffnung hiermit gehorsamst vor.

Hall, den 19. Febr[uar] 1897

Gerichtsnotar Fehleisen

Text und Transkription: Daniel Stihler

Quellen:

- StadtA Schwäb. Hall 18/1199 (Verlassenschaftsprotokoll des Johann Christian Röger, Metzgermeister, 1860)

- StadtA Schwäb. Hall 19/1018 (Kaufbuch 1836), Bl. 131v (Kauf Metzelbank); Bl. 147r (Garten)

- StadtA Schwäb. Hall 19/1019 (Kaufbuch 1837), Bl. 84v (Kauf Haus)

- StadtA Schwäb. Hall 19/1020 (Kaufbuch 1838-1839), Bl. 190v (Verkauf Garten)

- StadtA Schwäb. Hall 19/1021 (Kaufbuch 1840-1841), Bl. 319v (Verkauf Haus)

- StadtA Schwäb. Hall 19/1028 (Kaufbuch 1857-1859), Bl. 380v (Kauf Rössle)

- StadtA Schwäb. Hall 19/1029 (Kaufbuch 1860-1861), Bl. 206v (Verkauf Rössle)

- StadtA Schwäb. Hall HA/B 130 (Haalamtsprot. 1875-1880), Bl. 134v § 142

- Landeskirchl. Archiv Stgt. MF KB 1393 Bd. 68 (Familienregister St. Michael 1808ff M-R), Bl. R 154 (Friedrich Lorenz Röhler)

- Landeskirchl. Archiv Stgt. MF KB 1394 Bd. 71 (Familienregister St. Michael 1864-1872, Bd. I), Bl. 314 (Friedrich Wilhelm Ruth)

- Landeskirchl. Archiv Stgt. MF KB 1446 Bd. 19 (Familienregister Westheim 1808ff Bd. 1), Bl. 245 (Carl Gottfried Vischer)

- Ancestry.com: New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957 [database on-line]., Passagierliste der „Vaucluse“

- Ancestry.com: USA-Städteverzeichnisse, 1822-1995 [database on-line], Adressbücher von Toledo (Ohio)

- Königlich-Württembergisches Hof- und Staats-Handbuch, Stuttgart 1815, S. 120

- Richard Weltrich: Friedrich Schiller. Geschichte seines Lebens und Charakteristik seiner Werke. Unter kritischem Nachweis der biographischen Quellen, Bd. 1, Stuttgart 1885, S. 424ff [zu Luise Vischer]

- Paul Nägele: Schillers Laura, in: Archiv für Sippenforschung 1942, S. 101ff

Abbildung:

Toledo, Ohio, im Jahr 1876. Lithographie von A. Ruger, J. J Stoner, Charles Shober & Co, und der Chicago Lithographing Co., Original in der Library of Congress, www.loc.gov/item/73694517/

Rosalie und Lina Straub

um 1875 - Eltern in Amerika, Kinder in Deutschland

Bis in das frühe 20.Jahrhundert hinein war es durchaus üblich, Kinder bei nahen Verwandten aufwachsen zu lassen. Ungewöhnlich war es aber, wenn dies über den Atlantik hinweg geschah. mehr lesen

Margaretha und Friedrich Carl Deininger

1872 - Auswanderung wegen einer verbotenen Liebschaft

Der Reise nach Amerika ermöglichte es einem verheirateten Mann vom Rötenhof bei Bibersfeld, ein gemeinsames Leben mit einer Verwandten zu beginnen. mehr lesen

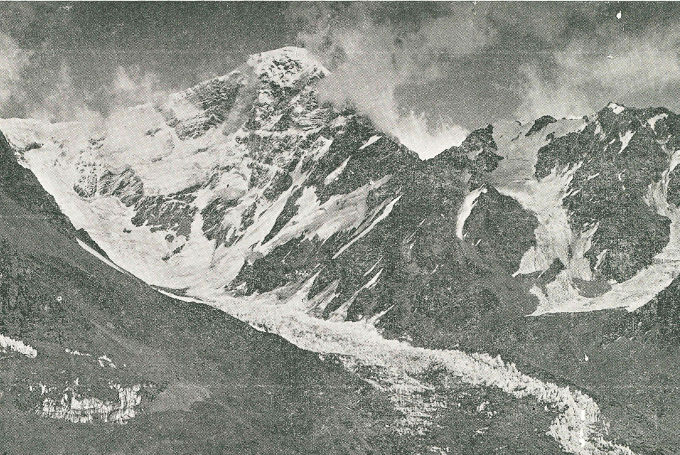

Professor Dr. Friedrich Reichert

1904 - ein Haller wird "Vater des argentinischen Alpinismus"

Während er in seiner Haller Heimatstadt weitgehend vergessen ist, erinnert man sich in Argentinien an Prof. Dr. Friedrich Reichert als Pionier des Bergsteigens und Erforscher Patagoniens. mehr lesen

noch mehr Geschichten - Ereignisse - Schicksale lesen sie hier